は じ め に

現在、 小・中・高等学校では、総合的な学習の時間が設けられ、

各学校が地域や学校の実態等に応じて特色ある教育活動を展開でき

るようになっています。

小学校では105時間 ( 3 ・4年生 ) と110時間 ( 5 ・6年生 )、

中学校では70時間以上を用い、各学校の創意・工夫を生かした教

科横断的、総合的な学習が行われています。その学習では児童・生

徒の興味 ・関心などに基づく学習を通じて、自ら学び考え解決する

能力を育成し、 生き方について自覚を深めることが目的とされてい

ます。

こうした中、福岡県立図書館、福岡県公共図書館等協議会、福岡

県学校図書館協議会との関係者が集まり、調べ学習・総合的な学習

の時間に関して図書館が利用しやすいものとなることを願い、 マニュ

アルを作成することとなりました。

先生方の授業の一助ともなれば幸いです。

平成15年(2003年)3月31日

福 岡 県 立 図 書 館

福岡県公共図書館等協議会

福岡県学校図書館協議会

目 次

Ⅲ 調べ方いろいろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

Ⅳ 学校図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

資料編

1 学校図書館を使おう!

調べたいことが出てきたら、まずは学校図書館へ行ってみましょう。学校図書館

は、学校の教育のために必要な資料を集めて提供する場所です。

調べ学習・総合的な学習の時間は、学校の図書館を使いこなすことから始まり

ます。

2 図書館へ問い合わせてみよう!

資料が足りないとき、お近くの市町村図書館をご利用ください。

クラス単位など、多人数で利用する場合は、利用する図書館へ必ず早めに連絡

して下さい。

資料の準備・手配などもしてくれます。

申込書を用意している図書館もあります。【P39参照】

多人数で図書館を効率的に利用するには、事前に図書館と打ち合わせをすると

うまくいきます。

そのテーマについての資料が充分にあるかどうか、会場(人数・机)が準備でき

るか、時間は大丈夫か、などなど、きちんと打ち合わせをしましょう。

3 問題は整理して、質問は上手にしよう!

レファレンス

調べもののお手伝いをすることは、図書館の仕事です。

どうぞ遠慮なく、カウンターにおたずねください。

質問はできるだけ具体的に、何のためにどういうことを調べているか、

教えていただいた方が、より早く適切な資料を紹介することができます。

詳しくは、次の項をご覧ください。

☆ 質問によっては、すぐに答えが出ないこともあります。

☆ また、質問が集中すると、カウンターが混み合い、対応できないこともあります。

どんなふうに調べたらいいのかな?

図書館のカウンターで聞いてみましょう~【P3参照】

調べ方いろいろ

これについて調べたい! 何を見たらいい?~【P8参照】

4 こんなサービスもある!

団体貸出 本を一定期間、学校で借りることもできます。

コ ピ ー 貸出の出来ない本は、著作権法に規定された範囲でコピー

することもできます。(有料)

本の紹介 ブックトークをしたり、リストを作っている図書館もあります。

☆ 図書館によってサービスは違います。利用する図書館にお問い合わせください。

☆ ブックトークとは、あるテーマで何冊かの本を紹介することです。

5 注意!

マナーについて 図書館は公共の施設です。他の利用者にもご配慮くだ

さい。飲食厳禁です。

荷物について 荷物の持ち込みをお断りしている図書館もあります。

図書館と事前に十分に打ち合わせをすることが成功の鍵!

|

|

どんなふうに調べたらいいのかな?

~図書館のカウンターで聞いてみましょう~

ある図書館のカウンターです。

一人の小学生がカウンターの人に尋ねています。

「社会の調べ学習で福祉のことを調べてるんです。コ 「社会の調べ学習で福祉のことを調べてるんです。コ

ンピュータで探したんですけど、たくさんありすぎて」

「福祉といってもいろいろあるからね。フクシで書名 「福祉といってもいろいろあるからね。フクシで書名

検索すると699冊出てくるね。これはフクシで始ま

る書名を全部探して来たからで、腹式呼吸、なんて

本も出てくるよ。気をつけようね。それより単語検索

の方が便利だよ。でも966冊もあるね」

「そんなにいっぱい? どうしよう?」 「そんなにいっぱい? どうしよう?」

「まず、福祉にはどんなことがあるか、事典で調べて 「まず、福祉にはどんなことがあるか、事典で調べて

みよう。最初に百科事典を見よう」

「何か難しいことが書いてあって、よくわかりません」 「何か難しいことが書いてあって、よくわかりません」

「さっき調べた書名検索と単語検索で、福祉の分類 「さっき調べた書名検索と単語検索で、福祉の分類

番号が369だとわかったから、書架に行って見て

みよう。この『現代福祉学レキシコン』(雄山閣出版)

という事典の目次に、児童・家族福祉、高齢者福祉、

障害者福祉とか書いてあるね。どの福祉について

調べたい?」

「障害者について」 「障害者について」

「こっちにもっと詳しい目次がある。障害者の中には、 「こっちにもっと詳しい目次がある。障害者の中には、

目が不自由な人、耳が不自由な人それから……」

「目の不自由な人の福祉を調べたいと思います」 「目の不自由な人の福祉を調べたいと思います」

「目の見えない人へのサービスもいろいろあるよ。 「目の見えない人へのサービスもいろいろあるよ。

点字とか盲導犬とか……」

「盲導犬について調べたい!」 「盲導犬について調べたい!」

「テーマが絞られたね。じゃあ、百科事典で『盲導 「テーマが絞られたね。じゃあ、百科事典で『盲導

犬』を見てみようか。単語検索をしてもいいね。

40冊ある。369.27という分類番号のところにあ

るから書架で探してみて」

「いろいろありがとうございました」 「いろいろありがとうございました」

「探し方がわからなかったら、またいつでもどうぞ」 「探し方がわからなかったら、またいつでもどうぞ」

|

|

*ひとくちメモ*

一般的な言葉ほどたくさん検索されてしまい、探しにくくなります。辞典などで方向を決めて探しましょう!

検索の種類

1書名検索→その言葉

で始まる本を探す

2単語検索→書名にそ

の単語が入っている本

を探す

3著者名検索→書いた

人で探す

4件名検索→キーワー

ドで探す

テーマが絞りきれないときは事典が便利!参考文献が載っていることも。

索引と目次を使いましょう!簡単で便利!

分類番号→図書館の本は番号で分けられています。番号がわかれば書架を見に行くのが早い!

分類番号の読み方→369.27はサン・ロク・キュウ・テン・ニ・ナナと読みます。それぞれの数字に意味があるからです。 |

|

1 図書館はこんなところ

図書館には図書や雑誌など、人間の知的生産物が集められ、整理され、

保存されています。公共図書館ではその知識や情報を、市民が公平に平

等に利用できるように、無料で提供しています。

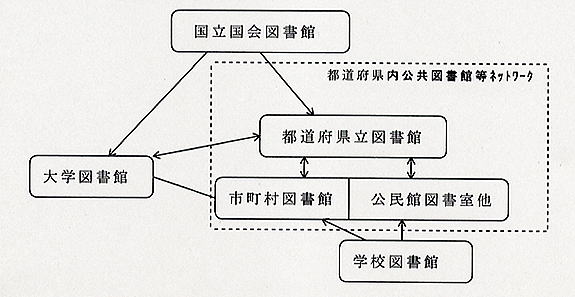

2 図書館の種類

…サービスの対象で分けられています。…

(1)学校図書館 【Ⅳ参照】

小・中・高等学校に置かれ、学校の生徒・教職員が対象です。

学校教育に必要な資料を集め、整理して提供しています。

(2)公共図書館 (市町村・都道府県図書館)【Ⅴ・Ⅵ参照】

市町村図書館の中には、地域の枠を越えて、広域サービスをしている図

書館もあります。

それぞれの地域住民が対象となります。また、都道府県立図書館では、

地域内の市町村図書館への協力・支援活動も行っています。

(3)国立国会図書館 【Ⅶ参照】

日本国民全体が対象です。

東京・関西・国際子ども図書館の3館があります。

国内の刊行物を網羅的に収集し、国内各種図書館への協力・支援活動

を行っています。

(4)大学図書館

大学の教職員・学生が対象です。市民に開放している図書館もあります。

学術書・研究書などを多く集めています。

(5)専門図書館

企業や研究機関など、特定の機関に置かれている図書館です。

医学・教科書など、専門的な領域の主題の資料が集められています。

利用が制限されている場合もあります。

(6)関係図書館

点字・病院・刑務所図書館などもあります。

3 図書館には何がある? …図書館にある資料…

(1)図 書 知識・情報を得られる本や、小説など楽しみのための本など、

いろいろあります。

(2)雑 誌 過去の古い雑誌を保存している図書館もあります。

(3)新 聞 古い新聞・縮刷版などを保存している図書館もあります。

(4)視聴覚資料 CD・DVD・ビデオなども図書館の資料です。

(5)そ の 他 パンフレット、チラシ、写真など、また新聞・雑誌の切り抜き

資料をファイルして整理・提供している図書館もあります。

☆ 図書館によって収集している資料や提供の仕方が違います。

☆ 利用される図書館に直接お尋ねください。

☆ 事典・図鑑などは、いつ誰が来ても調べることができるように、貸出していない図書館もあります。

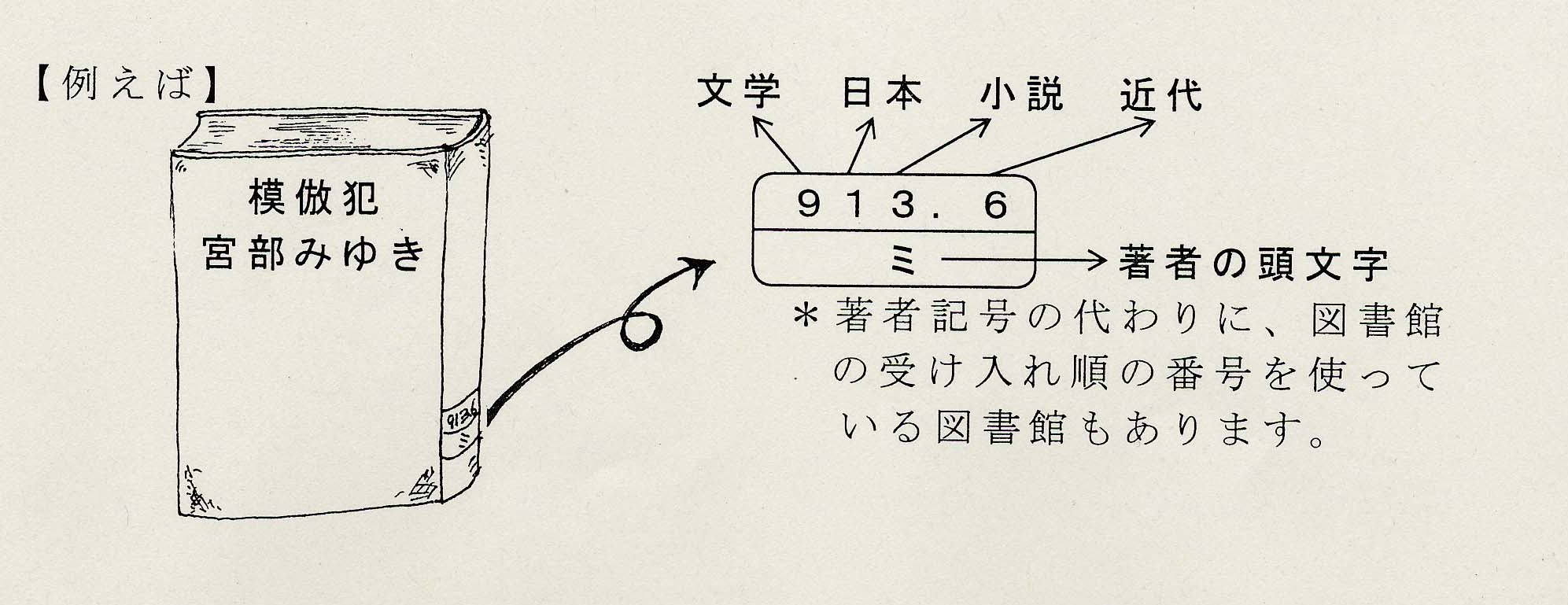

4 図書館の本の並び方

(1)分類番号ってなんだ? →【P37参照】

図書館の本は、本の主題で分けられています。たいていの図書館は『日

本十進分類法』(NDC)という分類法を使って、番号で分けています。

これを分類番号といいます。

主題が同じ本は、同じ場所に並んでいます。

(2)どんなふうに並んでる?

請求記号という番号をつけて、その順番に並んでいます。

請求記号は図書館の本のラベルに書いてある番号や記号をあわせたもの

をいいます。

5 どうやって探す?

(1)書架を探す

図書館の本は、請求記号の順に左から右へ、上から下へと並んでいます。

探したい内容の分類番号が判ればそこの書架を見るのが一番簡単です。

(2)カード目録を引く

書名、著者名、件名(本のテーマ)で分かれています。

コンピュータの導入により、カード目録がない図書館もあります。

図書館によって違うのでご注意下さい。

(3)コンピュータ(利用者端末)で検索する

たいていの公共図書館ではコンピュータが導入されています。

利用者端末では、利用者が自由に書名・著書名・件名(本のテーマ)など

から調べることができます。

(4)図書館の人に聞く

レファレンスサービスといって、図書館の仕事として、調べもののお手

伝いをしています。

専用のカウンターがある図書館もあります。遠慮なく聞いてください。

6 予約と相互貸借

図書館に探している資料が見あたらないとき、次の3つの可能性があります。

(1)図書館の書庫にある

図書館に所蔵はしているのですが、刊行されてから年月が経っているなど

の理由で、書庫(本の倉庫)に入っていることがあります。

図書館の人に言えば出してきてもらえます。

(2)他の人が借りている。(貸出中である)

「予約」という制度があります。

申込みをしておけば、本が返却された後、優先的に借りることができます。

(3)図書館に本がない。(所蔵していない)

① 「相互貸借」という制度があります。

その資料を持っている他の図書館から借りることができます。

お近くの図書館から申込みができますので、お尋ね下さい。

② 図書館で購入してもらえる場合もあります。

7 図書館ネットワーク

※ 図書館間で、情報や資料を提供するために、ネットワークを構築したり、

いろいろな工夫がなされています。

※ 大学図書館と公立図書館等がネットワークを作っているところもあります。

※ ネットワークによって総合目録が整備され、全国の図書館の所蔵状況を

調べることができます。

(1)国立国会図書館総合目録ネットワーク(図書のみ)

参 加 館 724館

データ提供館 43館

(国立国会・都道府県立・政令指定都市立図書館)

一般には公開されていません。参加館にお尋ね下さい。

(2)NACSIS Webcat(図書・雑誌)

大学図書館が中心となった総合目録です。

インターネットで検索することができます。

http://webcat.nii.ac.jp/

※手がかりとしてNDCの番号も書いています。

数字は【P38参照】を参照して下さい。

1 「ことば」について調べる

Q;世界のいろいろな国で、あいさつをどんなふうに

しているか知りたいのですが。

★ポイント!

1.手がかりとして、百科事典を見る

2.言葉の本を調べる→8類(言葉)

3.人間社会の習慣・しぐさの本を調べる→3類(社会)

4.国際交流・異文化理解の本を調べる→3類(社会)

A;次の資料で調べることができます。

1.百科事典を見る

『総合百科事典ポプラディア』 ポプラ社 2002年

第12巻に世界のあいさつ一覧(30言語)があります。

『日本大百科全書』 小学館 1984年

それぞれの国の言語での記載はないが、あいさつがどんなものかという

手がかりは得られます。

2.言葉の本を調べる

『せかいのことばあそびえほん』 戸田デザイン研究室1990年

6カ国語のあいさつの言葉がわかります。

『五カ国語対訳辞典』 ぎょうせい 1982年

『55ヶ国語で話そう』 山海道 1992年

この他に、各国語の辞書を調べるという方法もあります。

3.人間社会の習慣・しぐさの本を調べる

『世界のあいさつ』 長新太/著 福音館書店 1989年

『駐在員発 知ってて良かった世界のマナー』ジェトロ 2001年

4.国際交流・異文化理解の本を調べる

『きみにもできる国際交流』 偕成社 1999~2001年

最近は総合的な学習の時間に合わせて、国際理解についての

本が多く出版されています。

☆ 他にもいろいろあります。探してみましょう!

2 「人物」について調べる

Q;北原白秋について調べたいのですが。

★ポイント!

1.手がかりとして、事典を見る

2.人物について調べる→28(伝記)など

概略を調べるなら事典。詳しくは図書。

雑誌の記事を探すこともできます。→雑誌記事索引の検索

国立国会図書館蔵書検索申込システムhttp://opac.ndl.go.jp/

3.作品から調べる→9類(文学)など

4.郷土(福岡柳川)の人物として調べる

5.子ども向けの本から調べる

A;次の資料で調べることができます。

1.手がかりとして、事典を見る

『大日本百科全書』 小学館 1984年

参考文献に『北原白秋全集』(岩波書店)などがあがっています。

詩人・童謡詩人ということで、一般書・児童書の両方から探しましょう。

『人物レファレンス事典』 日外アソシエーツ 2000年

どの人物事典に載っているか調べることができます。

例えば『日本人名事典』(平凡社)『児童文学事典』(東京書籍)

『新音楽辞典』(音楽之友社) 『国史大辞典』(吉川弘文館)などに

のっていることがわかります。

2.人物について調べる

『近代作家研究叢書27 北原白秋の研究』

河村政敏 日本図書センター 1983年

『北原白秋(ふくおか人物誌3)』

横尾文子 西日本新聞社 1994年

『赤い鳥小鳥』 北原白秋/著 岩崎書店 1997年

白秋童謡詩歌集です。巻末に白秋略年譜があります。

『「赤い鳥」の時代』 桑原三郎/著 慶応通信 1975年

大正の児童文学について解説しています。

「白秋の童心主義」の章があります。

『日本童謡史』 藤田圭雄/著 あかね書房 1971年

「北原白秋」の章があります。

3.作品から調べる

『新潮日本文学アルバム 北原白秋』 新潮社 1986年

年譜、主要参考文献、主要著作目録があります。

これを手がかりに調べていくと便利です。

『北原白秋全集』 全24巻 岩波書店 1984年~

4.郷土(福岡柳川)の人物として調べる

『白秋と柳川』 北原白秋生家保存会 1972年

『北原白秋研究ノート Ⅰ 柳河時代の作品とその交友』

久保節男/著 啓隆社 1977年

※県立図書館には初版本も所蔵しています。

『邪宗門』 易風社 1909年

『トンボの眼玉』 アルス 1919年 など

※類縁機関の情報の紹介も行っています。

柳川市立歴史民俗資料館(白秋記念館) ℡0944-73-8940

柳川市矢留本町40-11

白秋生家に隣接し、白秋に関する資料を展示しています。

5.子ども向けの本から調べる

『北原白秋ものがたり』 教育出版センター 1989年

白秋の伝記です。

『思い出はみず色の故郷に』

西本鶏介/著 PHP研究所 1981年

白秋の伝記です。

『北原白秋』 笠文七/著 ポプラ社 1978年

白秋の伝記です。巻末に年表があります。

『白秋詩集』 北原白秋/著 ポプラ社 1968年

巻末に年譜があります。

『トンボの眼玉』 北原白秋/著 ほるぷ出版 1970年

大正8年刊の復刻版です。挿し絵入りの白秋童謡集です。

3 「出来事・事柄」について調べる

Q;ごみ問題について、調べたいのですが。

★ポイント!

まず概要をつかみ、それから項目を絞り込んで調べましょう。

1.百科事典などで概要をつかむ

2.環境問題全体の本で調べる →519(公害・環境工学)

3.ごみ問題の本で調べる →518.52(ごみ・ごみ処理)

4.ごみ問題の歴史、現状など、より専門的な本で調べる

A;次の手順で調べることができます。

1.百科事典などで概要をつかむ

『総合百科事典ポプラディア』 ポプラ社 2002年

「ごみ処理」の項目にごみの歴史・種類・問題など

2.環境問題全体の本で調べる

『環境と公害(調べて学ぶ日本のしくみ⑤)』

大坪庄吾ほか/著 大日本図書 1998年

『博多で学び博多で考える環境問題』

福岡大学公開講座委員会/編 九州大学出版会 1996年

環境問題入門から水・ごみ・大気の諸問題まで

3.ごみ問題の本で調べる

『新・ごみ教養学なんでもQ&A』

石川禎昭/著 中央法規出版 2000年

ごみの種類・量、ごみと暮らし、ごみ処理法など

『ゴミがあふれている(みんなで考える地球環境シリーズ9)』

ソーラーシステム研究グループ/著 金の星社 1996年

4.ごみ問題の歴史、現状など、より専門的な本で調べる

『ごみ読本(改訂版)』廃棄物学会/編 中央法規出版1998年

日本のごみ処理の歴史・問題点、ごみ減量やリサイクル

『社会活動とゴミ(ゴミを調べる③)』

塚本治弘/著 さ・え・ら書房 2000年

産業廃棄物、リサイクル、国の政策、外国のごみ対策等

※ほかにこんな本もあります

『環境問題総合データブック2001年版』

食品流通情報センター/編 食品流通情報センター2001年

環境問題に関する様々な統計データ

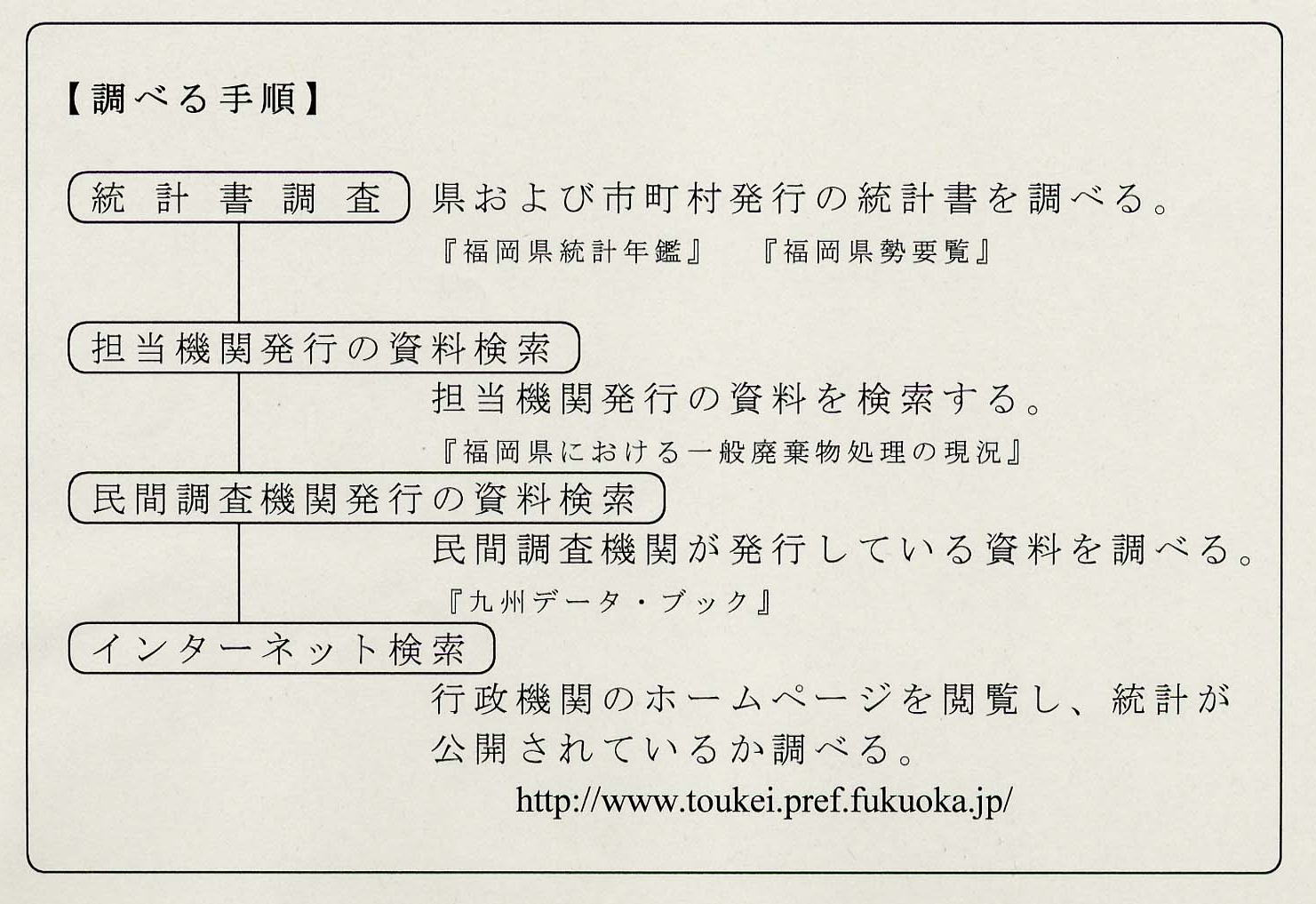

Q;福岡県で1年間に出るごみの量を、調べています。

市町村ごとの量も調べたいのですが。

★ポイント!

ごみ問題については、まず一般的な事項を調べ、その後福岡県

での詳しい状況を調べるという事例もありました。

A;次の手順で調べることができます。

1.統計を見る。

『福岡県統計年鑑』 『福岡県勢要覧』 福岡県 年刊

福岡県で1年間に出るごみの量がわかります。

2.環境問題を担当している行政機関が発行している資料を見る。

『福岡県における一般廃棄物処理の現況』 福岡県 年刊

市町村ごとの1年間のごみ排出量がわかります。

3.民間調査機関が発行している資料を見る。

『九州データブック2003』 西日本新聞社 2003年

過去5年間の九州でのごみ排出量がわかります。

Q;人々の食生活について知りたいのですが。

★ポイント!

国内外それぞれに分けて調べる方法もあります。

統計データなどが載っている資料的な本も参考になります。

1.日本の食生活の本で調べる

2.世界の食生活の本で調べる

3.食文化についての資料的な本で調べる

→383.8(民俗としての食生活)

498.5(食品)

596 (家政学としての食生活)

A;次の資料で調べることができます。

1.日本の食生活の本で調べる

『食べものとくらし』 大竹三郎/著 大日本図書 1986年

日本の食生活の移り変わり

『全集 日本の食文化1~12巻』 雄山閣 1996~1999年

日本の食文化の歴史

2.世界の食生活の本で調べる

『国際理解にやくだつNHK地球たべもの大百科 1~14巻』

谷川彰英/監修 ポプラ社 2000年

各国の食文化から料理の作り方まで

『シリーズ 世界の食生活 1~12巻』

横山美智子/訳 リブリオ出版 1991年

国ごとの食料や食事、郷土料理の紹介と作り方

3.食文化についての資料的な本で調べる

『日本食生活史年表』 西東秋男/著 楽游書房 1983年

『図説江戸時代食生活事典』

日本風俗史学会/編 雄山閣 1978年

『中学生・高校生の食生活データブック2002年版』

食品流通情報センター/編集・発行 2001年

中学・高校生の食生活に関する各種統計データ

※ほかにこんな本もあります

『近代日本食文化年表』 小菅桂子/著 雄山閣 1997年

『食の文化を知る事典』 岡田哲/編 東京堂出版 1998年

※厚生労働省、農林水産省、内閣府などが出している行政資料もあります。

Q;江戸時代の人々の暮らしについて知りたいのですが。

★ポイント!

まず江戸時代の暮らし全体を眺め、それから身分・職業ごとに

絞り込んでいくのもひとつの方法です。

1.江戸時代の暮らし全体の本で調べる

2.町人や農民の暮らしの本で調べる

3.武士の暮らしの本で調べる

→210.5(江戸時代の歴史) 382(風俗史)

383(衣食住の習俗) 384(社会・家庭生活の習俗)

A;次の資料で調べることができます。

1.江戸時代の暮らし全体の本で調べる

『江戸時代(「人物・資料でよくわかる日本の歴史7・8」)』

小和田哲男/監修 岩崎書店 2000年

歴史の流れや人々の暮らし。絵入り。

『大江戸万華鏡(江戸時代人づくり風土記)』

農山漁村文化協会 1991年

江戸の人々の日々の暮らしについての章あり

『江戸空間』 石川英輔/著 評論社 1993年

江戸の人の仕事・学問・社会構造・暮らしや文化

2.町人や農民の暮らしの本で調べる

『江戸のあかり』 塚本学/文 岩波書店 1990年

江戸の庶民生活の様子

『調べ学習日本の歴史⑭町人の研究』 ポプラ社 2001年

『日本の江戸時代』 田中圭一/著 刀水書房 1999年

百姓・庶民の富と生活

3.武士の暮らしの本で調べる

『調べ学習日本の歴史⑬ 武士の研究』 ポプラ社 2001年

『図録 近世武士生活史入門事典』

武士生活研究会/編 柏書房 1991年

絵入り。服装、儀式、居住生活や食生活、文化・娯楽

※ほかにこんな本もあります

『事典 しらべる江戸時代』 柏書房 2001年

衣食住、村と町の生活、ほか多岐にわたって解説

4 「動物・植物」について調べる

Q;米について調べたいのですが。

★ポイント!

1.手がかりとして、百科事典を見る

2.植物としての米について調べる

→479.34(イネ科) 616.2(食用植物)

3.農業としての米・稲作について調べる

→611.33(農業経済)

4.食料としての米について調べる

→383.8(飲食史) 596(料理)

米からできるもの

→588(食品加工)

5.統計を調べる

A;次の資料で調べることができます。

1.手がかりとして、百科事典を見る

『日本大百科全書』 小学館 1984年

「イネ」「コメ」の項共に詳しい。調べる手がかりや、参考文献もあります。

2.植物としての米について調べる

『イネの一生』(科学のアルバム) あかね書房 1989年

『イネの絵本』 山本隆一/編 農文協 1991年

『稲作大百科』 農文協 1991年

3.農業としての米・稲作について調べる

『米・麦・豆・いも 食糧生産1』 小峰書店 1993年

『イネという作物』 太田保夫/著 農文協 1991年

『新データブック 世界の米』

小田紘一郎/著 農文協 1999年

※福岡県の米について

『福岡県農業の動向(福岡県農業白書)』 福岡県 年刊

県内でのコメの生産や流通についての記述があり、どのような

品種が育成されているかもわかります。

『農業情報』 福岡県 年2回発行

県産米の紹介記事などがあり、品種の詳しい内容がわかります。

4.食料としての米について調べる

『コメの人類学』 大貫恵美子/著 岩波書店 1995年

『食の百科事典』 新人物往来社 1988年

米からできるもの(食品加工)

『食品加工総覧4』 農文協 1999年

5.統計を調べる

『朝日学習年鑑』 朝日新聞社

『日本のすがた 2002』 矢野恒太記念会

『日本国勢図会』 矢野恒太記念会

『世界国勢図会』 矢野恒太記念会

『統計でみる日本2002』

『図説食料・農業・農村白書』 農林統計協会

『世界のコメ統計』 全国食料振興会 1996年

『コメ及び麦類の生産費』 農林水産省

統計を調べるには、年鑑や白書などがあります。統計の本は、図書館では

350に分類されますが内容によっては、そのテーマのところに置いてあるこ

ともあります。

毎月、毎年出る統計と、国勢調査のように何年かごとに出る統計があります。

1.子ども向けの総合的な統計資料

『朝日学習年鑑』 朝日新聞社

『日本のすがた』 矢野恒太記念会

☆『日本国勢図会』のジュニア版

2.外国の統計を調べるには

『世界国勢図会』 矢野恒太記念会 など

3.インターネットによる公開

総務庁統計局統計センター http://www.stat.go.jp

『なるほどデータforきっず』http://www.stat.go.jp/kids/net/index.htm

統計を楽しく調べることができます。

調べ学習や自由研究のテーマなど、先生方向けのコーナーもあります。

4.統計(白書)のダイジェスト版

『白書の白書』 木本書店

5.どの本に載っているか、どう使うか、詳しく調べるには

『統計ガイドブック』 大月書店 1998年

『統計情報インデックス』 総務庁統計局 など

5 「地名・地理」について調べる

Q;イギリスの生活、文化などを調べるには、どのよう

な資料がありますか。

★ポイント!

1.ヨーロッパの地理→293

「イギリス」で調べる。

2.旅行ガイドにも、その国のあらましが載っています。

3.もっと詳しく調べる。

A;次のような資料あります。

1.ヨーロッパの地理・「イギリス」で調べる。

『われら地球大家族1 イギリス』 リブリオ出版 1986年

様々な職業の人の仕事ぶりが載っています。

『世界の子どもたち28 イギリス』 偕成社 1986年

イギリス人の少年の生活を追っています。

この2冊の巻末にイギリスの国のあらましが載っています。

『きみにもできる国際交流8 イギリス』 偕成社 1999年

日常会話、住まい、ティータイムなど、一冊まるごとイギリスの文化、国の

あらましが載っています。

2.その国のあらましが載っている旅行ガイドを調べる、。

『JTBのポケットガイド102 イギリス』 JTB

『ニューツアーガイド13 イギリス』 ゼンリン

『ワールドガイド10 イギリス』 JTB

『ナショナルジオグラフィック海外旅行ガイド イギリス編』

日経ナショナルジオグラフィック社

3.もっと詳しく調べる。

世界の国々について書かれた本を見る。

『国際情報大事典PASPO』 学研 1992年

『世界文化情報事典』 大修館書店 1992年

『イギリスの生活と文化事典』 研究社 1982年

『英米文化常識百科事典』 南雲堂 1996年

歴史から見る。

『図説 イギリスの歴史』 東海大学出版会 1994年

Q;小泉八雲の『怪談』に、「西多摩郡調布村の」と

いう文がありますが、この村が現在の調布市のこ

とですか。

★ポイント!

小泉八雲の『怪談』に注目するのではなく、地名に注目します。

1.地名辞典を使って調べる

2.地名・地理→290

日本の地理→291

A;現在の東京都青梅市のことです。

『角川日本地名大辞典』 角川書店 1987~90年

その地名の歴史などについても調べることができます。

※他にもこんな辞典があります。

【日本の地名を調べる】

地名事典

『教科書にでてくる社会科地名事典』全12巻 ポプラ社 1988年

『コンサイス日本地名事典』 三省堂 1998年

『日本歴史地名大系』 平凡社 1980年~

『大日本地名辞書』 吉田東伍/編著 冨山房 1979~80年

地名のよみかたを調べる事典

『全国地名読みがな辞典』 清光社 1998年

『現代日本地名よみかた大辞典』 日外アソシエーツ 1985年

昔の市町村名を調べる事典

『消えた市町村名辞典』 東京堂出版 2000年

【外国の地名を調べる】

地理の本

『世界地理大百科事典』全6巻 朝倉書店 1998~2002年

『朝日百科 世界の地理』 朝日新聞社 1986年

地名事典

『コンサイス外国地名事典』 三省堂 1998年

『現代中国地名辞典』 和泉新/編著 学研 1981年

『中国地名辞典』 星斌夫/編著 名著普及会 1980年

6 郷土(福岡県)について

Q;和白(福岡市)の歴史、地域の変遷を知りたい

のですが、どのように調べればよいですか?

★ポイント!

この例のように福岡県に関する質問は、テーマを絞り込んだ

ものが多いので、一定の手順を踏んで調べることができます。

A;次の手順で調べることができます。

1.事典を見る。

『角川日本地名大辞典40福岡県』 角川書店 1988年

『福岡県百科事典』 西日本新聞社 1982年

和白の大まかな歴史や概要がわかります。

2.図書を検索する。

『和白干潟』 逸見泰久/著 福岡自然環境研究会 1993年

和白干潟の地形や変遷がわかります。

3.雑誌を検索する。

『わじろ』 和白文化研究会 月刊

「明治のわじろ」などの連載記事があります。

4.地図を調べる。

住宅地図や地形図で、地域の変遷を見ることができます。

1 学校図書館の役割(学校図書館法から)

(1)図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

(2)図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

(3)読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

(4)図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に

対し指導を行うこと。

(5)他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、

及び協力すること。

2 学校図書館の活動

(1)教育活動の支援

教科学習をはじめ総合的な学習の時間や特別活動など、すべての教育

活動に役立つ図書や資料を提供します。

(2)選書と廃棄

図書希望調査や書評などをもとに、子どもたちの興味・関心の高い本や、

先生方が指導に必要とされる本を選び、購入します。

また、古くなった資料を廃棄し、常に図書館の活性化に努めます。

(3)環境整備

掲示物・館内のレイアウト・本の配架方法などを、季節や行事・学習内容

等に合わせて工夫して、利用者の読書意欲を高めます。

(4)図書委員会活動

毎日のカウンターでの貸し出し・返却業務、選書への参加、環境整備の

工夫や図書館行事の企画運営など子どもたち自身の手による主体的な

活動を支援します。

3 学校図書館をより効果的に利用するために

(1)図書館行事やイベントなどに積極的に参加し、普段から図書館や各種の

資料に接しておきましょう。

(2)資料の選定や購入の時は、学習計画などに沿って希望を出しておきましょう。

(3)新しく購入する資料は、書架に並ぶまでに1ヶ月ほどかかります。購入希

望は、余裕をもって出しましょう。

(4)必要な資料が学校図書館に無い時は、公共図書館に問い合わせてみま

しょう。

(5)図書の係か司書の先生と、連絡を密にしておきましょう。

☆ 図書館をいつ利用するのか、どんなテーマの資料が学習に必要なのかなどを、早めに

伝えましょう。

利用目的が事前にわかっていると、関連資料を別置したり、資料のリストを作ったり、購入

したりしてもらえることもあります。

☆ 学校間の連携がとれている学校では、司書による日常の研修などによって、情報検索の

依頼や資料の貸借など、かなり融通がきくようになっています。

4 学校図書館利用オリエンテーションについて

子どもたちが図書館を利用しはじめる前に、次のことを指導しましょう。

(1)図書館を利用するのは

①本を借りる時・返す時

②本を読む時

③本を読んでもらう時

④何かを調べたい時

(本、新聞、雑誌、パンフレット、ビデオ、DVD、

CDーROM、インターネット等で)

⑤何かを尋ねたい時

⑥心を落ち着かせたいとき 等

(2)利用マナーについて

①手を洗って入館する。

②他人の迷惑にならないように、話や行動は静かに行う。

③正しい姿勢で読む。

④資料は大切に扱い、必ずもとの場所に戻す。

⑤資料の借り出しは、定められた手続きに従って行う。

⑥返却日を守り、無くしたりまた貸しをしたりしない。

⑦図書館内では、飲食をしない。

⑧本の整理をして、退出する。「来たときよりも美しく」

(3)本の並べ方について

NDC(日本十進分類法)のきまり【P37参照】

☆図書館によっては、並べ方を変えている所もあります。

(4)調べ方について

①辞典や事典、年鑑、図鑑などで調べる。

②ラベルの分類番号をもとに、該当の書架を調べる。

③本の目次や索引を手がかりにする。

④先生に聞く。

(図書館担当・教科担当・司書・司書教諭・学級担任等)

⑤パソコンの検索機能を使う。

⑥インターネットが使える場合は、検索をしてみる。

1 市町村図書館の役割

市町村民のために、資料や情報の提供等、直接的な援助を行うことです。

2 貸出・返却

(1)貸出カードの発行

図書館で、本を借りるときには、貸出カードが必要です。

申込書に記入して、職員にお渡し下さい。貸出カードが発行できます。

※図書館によっては、身分証明書が必要となります。

(2)貸出

借りたい本と貸出カードを一緒にカウンターの職員へお渡し下さい。

(3)返却

返す本はカウンターへお返し下さい。

貸出カードは、いりません。

3 調査相談(レファレンス)

日々の生活や、仕事のこと、郷土のことなど、色々なことを調べたい時には、

図書館のカウンターにお申し出下さい。職員がお手伝いします。

辞典・辞書・図鑑・郷土資料などがそろってます。

4 コピーサービス

著作権法に規定された範囲で、図書館が所蔵している資料に限り、有料

で複写することができます。

5 予約制度(リクエスト)

読みたい本がみつからないときは、遠慮なく、職員にお尋ねください。

予約(リクエスト)の申込みができます。お求めの本が入りましたら、連絡

いたします。

(1)貸出中の場合

その本が返却されたら、連絡いたします。

(2)所蔵がない場合

その本を、所蔵していない場合は、購入もしくは相互貸借で、他の図書館

から本を借りて提供いたします。

※ 相互貸借とは、図書館同士で本の貸し借りをすることです。それによって図書館が利用

者の求める本を、所蔵してない場合でも、他の図書館から借りて、その利用者に提供す

ることができます。

6 移動図書館車

移動図書館車は、あなたのおうちの近くまで、出かけていく「動く図書館」です。

移動図書館車を運行している図書館は限られています。各図書館に問い合わ

せ下さい。

7 団体貸出

図書館によっては、保育園、幼稚園、学校などに本を貸出しています。

|

|

それぞれの図書館で、利用方法が異なります。

詳細については、各図書館にお問い合わせ下さい。

|

|

8 各図書館の開館時間、休館日等について

【P40~45参照】

9 インターネットサービスを行っている図書

館について

【P35・36参照】

1 福岡県立図書館の役割

福岡県立図書館は福岡県が設置した唯一の図書館で、大正7年創設

されました。戦災、移転を経て現在の場所に昭和58年開館しました。

サービスの対象は全県民と、県内の各市町村図書館・公民館図書室等

となります。

次の四つの方針に基づいて運営を行っています。

運営方針 ①資料収集保存センター

②資料情報センター

③郷土資料センター

④市町村図書館活動の援助センター

蔵書冊数は平成13年度末現在568,840冊。

雑誌は15,027タイトル、新聞は397タイトル。

2 施設紹介

本館1階 第一閲覧室 一般図書・雑誌があります。

閲覧は自由です。雑誌の最新号などを除いて貸出

の出来る資料が中心です。

カウンターで貸出カードの登録、資料の貸出・返却

が出来ます。

新聞閲覧室 新聞60種あまりを置いています。

朝日・毎日・日経新聞の縮刷版、西日本新聞の前

身である九州日報、

福岡日日新聞の明治時代からのマイクロフィルム

があり、閲覧・コピーができます。

2階 第二閲覧室 辞書類、地図、官報、法令、判例など調べ物のた

めの資料があります。

貸出は出来ませんが、コピーサービスを行っています。

カウンターでは、レファレンスサービス(調べものの

お手伝い)を行っています。

また、図書館学資料室には図書館に関する資料が

あります。

3階 郷土資料室 福岡県に関する資料を集めています。

【P27参照】

別館1階 子ども図書館 子どもの本と、子どもの本と読書についての研究

書を集めています。 【P28参照】

3 開館時間・休館日

(1)開館時間

第一・第二閲覧室、新聞閲覧室‥‥午前9時から午後7時

日曜日は午後5時まで

郷土資料室‥‥‥‥‥午前9時から午後7時まで

土・日曜日は午後5時まで

子ども図書館‥‥‥‥ 午前9時から午後5時まで

(2)休館日

毎週月曜日

休 日‥‥国民の祝日に関する法律に規定する休日

ただし、日曜日と重なる場合は開館

図書整理日‥‥毎月月末 ただし、土・日曜日は開館

特別整理期間‥‥5月から6月までのうち約2週間

創立記念日‥‥4月1日

4 貸出について

(1)登 録 貸出カードを作ります。その際住所の確認をしていますので、

住所のわかるもの(免許証、保険証、生徒手帳など)をお持

ち下さい。

小学生以下は、証明書は必要ありません。

(2)貸出冊数 5冊

(3)貸出期間 2週間(15日間)

(4)貸出方法 本館1階又は子ども図書館カウンターに、本と貸出カードを

お出しください。

(5)返 却 本館1階又は子ども図書館カウンターに、本をお出しください。

図書館が閉まっている場合は、返却ポストが職員通用口の

ところにありますので、そこに本だけ入れてください。

☆ 郷土資料(福岡県に関する資料)、辞書・辞典類などは貸出していません。

●ACCESS●

■地下鉄 「箱崎宮前」下車

1番出口から徒歩3分

■西鉄バス 「箱 崎」下車徒歩3分

■西鉄バス 「箱崎浜」下車徒歩7分

■JR九州 「箱 崎」下車徒歩15分

5 郷土資料室(本館3階)

郷土資料室は、県立図書館の4つの運営方針のうち、郷土資料センター

としての機能をにない、

郷土資料すなわち福岡県に関する資料を、積極的に収集・整理・保存し、

利用に供しています。

具体的には次のような仕事をしています。

(1)収集・整理・保存に関すること

福岡県に関する様々な資料を収集・整理・保存し、利用に供しています。

また、必要に応じてマイクロフィルムなどで資料の複製物を作成しています。

【資料の構成】

郷 土

資 料

|

図 書 |

| 古文書・古記録 |

| 絵図・地図 |

| 行政資料 |

| 雑誌・新聞 |

| 電話帳 |

| 視聴覚資料 |

| パンフレット |

(2)利用に関すること

①調査・相談(レファレンス)

福岡県に関する質問に対し、資料を提示して回答しています。

面談・電話・FAX・Eメールいずれでも受け付けています。

②複写サービス

著作権法の範囲内で、資料の複写をしています。来館の上、複写して

いただくことを原則としていますが、来館が難しい方からは、電話・FA

X・文書でも受け付けています。

郷土資料は原則として館内利用でお願いしています。

ただし、貸出できる場合もありますので、係員にお確かめください。

|

6 子ども図書館(別館1階)

子ども図書館は、カウンターでの本の貸出・返却やレファレンスサービス

のほか、おはなし会なども実施しています。

また、子ども読書推進のための方法を研究し、館内外での読書普及活動

も行っています。

(1)こんなものがあります

絵本 児童書 紙芝居 布の絵本

パネルシアター エプロンシアターなど

① 子ども図書館の本は、小学生までを対象に集めていますが、中学生

が使える本もあります。

② 「研究コーナー」には、子どもと読書に関する一般書(大人の本)を揃

えています。

(2)こんなこともできます

① 様々な疑問の解決や調べもののお手伝いをする、レファレンスサービ

スをしています。カウンターの職員にご相談ください。

② 「子ども情報ルーム」にはインターネット接続のパソコンが16台あり、

中学生までの子どもたちが自由に検索できて、調べものに活用できます。

ただし、著作権上の問題でインターネットで検索した内容のプリントアウト

はできません。

③ 約50名収容の「多目的ルーム」は、クラス単位での調べ学習に利用で

きます(事前にご相談ください)。

1 国立国会図書館の役割・構成

国立国会図書館は、国立国会図書館法に基づいて昭和23年に設立された

国会に属する機関です。法定納本制度により、日本国内で刊行される出版物

を網羅的に収集し、文化財として保存に努めるとともに、その目録である日本

全国書誌の作成及び提供に努めています。また、外国出版物の選択的収集

を行っています。これらの収集資料に基づいて、国会、行政及び司法の各機

関並びに国民に対し、広くサービスを行っています。

中央館(東京本館・関西館)、国際子ども図書館、支部東洋文庫及び行政・

司法各部門の支部図書館27館から構成されています。

2 国立国会図書館所蔵資料・サービス等

国会及び行政・司法諸機関へのサービスを除いて、中央館(東京本館・関

西館)と国際子ども図書館の特徴的な所蔵資料、サービス等は、以下のとお

りです。

来館利用(個人への館外貸出は行っていません。)では、館内閲覧・レファ

レンス・複写などのサービスを満18歳以上の人ならだれでも利用できます。

非来館利用では、図書館間貸出、図書館を介しての、複写や文書・電話レファ

レンスサービス、インターネットによる資料・情報の提供などを行っています。

(1)東京本館

国内の図書、雑誌、新聞電子や古典籍・憲政・音楽などの専門コレク

ション出版物、その他国内外の参考図書、基本図書等を所蔵し、専門情

報サービス等を行います。

閲覧時間 9:30~17:00

休 館 日 日曜日、国民の休日・祝日、年末年始

土曜日(第1・3土曜日を除く)

第1・3土曜日の直後の月曜日

1・4・7・10月の第三土曜日直前の水曜日

所 在 地 〒100-8924

東京都千代田区永田町1-10-1

TEL 03-3581-2331(代) FAX 03-3597-5617

URL http://www.ndl.go.jp

(2)関西館

東京本館所蔵同様の参考図書などを開架し、利用の多い国内図書・雑誌、

外国雑誌、アジア関係資料等は書庫に収蔵。

アジア情報サービス、図書館協力事業、電子図書館事業などのサービスを

行っています。

開館時間 10:00~18:00

休 館 日 日曜日、国民の休日・祝日、年末年始

毎月第三水曜日

所 在 地 〒619-0287

京都府相楽郡精華町精華台8-1-3

TEL 0774-98-1200(代) FAX 0774-98-1212

URL http://www.ndl.go.jp

(3)国際子ども図書館

国内外の児童書とその関連資料に関する図書館サービスを国際的な連

携の下に行います。

調査・研究のための2階資料室(満18歳以上)を除き、誰でも利用できます。

また、学校図書館法に定める学校図書館及びこれに準ずる施設へは、テーマ

ごとに小・中学校用の

セット(約40冊)の貸出(希望があれば高校も)を行っています。

開館時間 9:30~17:00

休 館 日 月曜日、5月5日を除く国民の休日・祝日

年末年始、奇数月の第3水曜日

☆季節・室による変更があります。

所 在 地 〒110-0007

東京都台東区上野公園12-49

TEL 03-3827-2053(代) FAX 03-3827-2043

URL http://www.kodomo.go.jp/

資 料 編

1 レァレンスブック(調べるための本)について

2 県内公共図書館ホームページ案内

3 インターネット利用者端末設置図書館

4 日本十進分類法(NDC)について

5 「調べ学習・総合的な学習の時間」図書館利用申込用紙【様式例】

6 福岡県県内公共図書館一覧

(1) 言葉について調べる本

国語辞書 『日本国語大辞典』第2版 小学館 など

漢和辞書 『大漢和辞典』修訂版 諸橋轍次 大修館書店 など

難読語辞書 『難訓辞典』中山泰昌 東京堂出版 など

対訳辞書

英和・和英辞書 『ランダムハウス英和大辞典』第2版 小学館 など

独和・和独辞書 『独和大辞典』第2版 国松孝二等 小学館 など

仏和・和仏辞書 『仏和大辞典』伊吹武彦 白水社 など

特殊辞書

古語辞書 『角川古語大辞典』中村幸彦等 角川書店 など

新語辞書 『現代用語の基礎知識』 自由国民社 など

外来語辞書 『図解外来語辞典』吉沢典男等 角川書店 など

方言辞書 『全国方言辞典』東條操 東京堂出版 など

俗語・隠語辞書 『隠語辞典』楳垣実 東京堂出版 など

発音辞書 『日本語発音アクセント辞典』改訂新版

日本放送出版協会 など

類語辞書 『類語国語辞典』大野晋等 角川書店 など

術語辞書 『学術用語集 図書館情報学編』

文部省、日本図書館学会 丸善 など

諺語・名句辞書 『故事俗信ことわざ大辞典』 小学館 など

用語索引 『聖書語句大辞典』 協文館 など

詩歌索引 『新編国歌大観』 角川書店 など

(2) ことがらについて調べる本

百科事典 『日本大百科全書』 第2版 小学館 など

専門事典 『新教育学大事典』細谷俊夫等 第一法規出版 など

便覧類 『図書館情報学ハンドブック』第2版 丸善 など

図鑑 『原色牧野植物大図鑑』 北隆館 など

(3) 歴史・日時について調べる

歴史事典

世界・外国 『世界歴史大事典』 教育出版センター など

日本 『国史大辞典』 吉川弘文館 など

歴史便覧 『日本史総覧』今井堯等 新人物往来社 など

事物起源・年中行事事典 『日本年中行事辞典』鈴木棠三 角川書店 など

年表 『日本文化総合年表』市古貞次等 岩波書店 など

年鑑

百科事典年鑑 『ブリタニカ国際年鑑』 TBSブリタニカ など

総合年鑑 『朝日年鑑』 朝日新聞社 など

専門年鑑 『日本教育年鑑』 ぎょうせい など

統計資料

統計学・統計用語事典 『統計学辞典』竹内啓等 東洋経済新報社 など

統計年鑑 『世界国勢図会』国勢社

歴史統計・

累年統計 『日本長期統計総覧』日本統計協会 など

統計索引 『統計情報インデックス』総務庁統計局 など

(4) 地理・地名について調べる

地理事典・便覧

地理学事典 『地理学事典』改訂版 二宮書店 など

各国事典・便覧 『最新世界各国要覧』 東京書籍 など

地域年鑑

世界・外国 『世界年鑑』 共同通信社 など

日本 『熊本年鑑』 熊本新聞社 など

地図帳

一般地図帳 『世界大地図帳』 平凡社 など

専門地図帳 『朝日=タイムズ世界歴史地図』 朝日新聞社 など

地名索引 『現代日本地名よみかた大辞典』

日外アソシエーツ など

地名事典

世界・外国 『世界地名大事典』渡辺光等 朝倉書店 など

日本 『角川日本地名大辞典』 角川書店 など

(5) 人物・団体について調べる

一般人名事典・人名鑑

世界・外国 『世界伝記大事典』 ほるぷ出版 など

日本 『日本人名大事典』 平凡社 など

専門人名事典・人名鑑

専門人名事典 『図説教育人物事典』唐沢富太郎 ぎょうせい など

専門人名鑑 『職員録』 大蔵省印刷局 など

人名索引 『人物レファレンス事典』日外アソシエーツ など

人物文献索引 『日本人物文献目録』 平凡社 など

難読姓名辞書 『人名よみかた辞典』日外アソシエーツ など

系譜・家系事典 『姓氏家系大事典』再版 太田亮 角川書店 など

団体・機関名鑑 『全国学校総覧』 原書房 など

図書館・情報機関 『全国図書館案内』改訂新版 三一書房 など

(6) 本について調べる

一般書誌 『出版年鑑』 出版ニュース社 など

解題書誌 『選定図書総目録』 日本図書館協会 など

個人書誌 『現代日本執筆者大事典』 日外アソシエーツ など

主題書誌 『国文学年鑑』 至文堂 など

翻訳書誌 『翻訳図書目録』 日外アソシエーツ など

官公庁刊行物の書誌 『政府刊行物等総合目録』全国官報販売協同組合など

叢書・合集のリスト 『全集叢書総目録』 日外アソシエーツ など

叢書・合集の索引 『全集・叢書細目総覧』 紀伊國屋書店 など

蔵書目録 『国立国会図書館蔵書目録』 国立国会図書館 など

総合目録 『国書総目録』補訂版 岩波書店 など

(7)新聞・雑誌について調べる

逐次刊行物リスト 『雑誌新聞総かたろぐ』

メディア・リサーチ・センター など

総合目録 『学術雑誌総合目録』 丸善 など

新聞記事索引 『明治ニュース事典』 毎日コミュニケーションズなど

総目次・総索引 『日本雑誌総目次要覧』 日外アソシエーツ など

雑誌記事索引 『雑誌記事索引』 紀伊國屋書店 など

抄録誌 『科学技術文献速報』 日本科学技術情報センターなど

◇は、蔵書検索ができるページです。

02.9.30現在調査分

福岡県立図書館企画協力課

1 館内設置 14館

|

| 施設名 |

使用料 |

設置台数 |

制限時間 |

| 北九州市立中央図書館 |

無料 |

2台 |

60分 |

| 久留米市民図書館 |

〃 |

2台 |

30分 |

| 甘木市立図書館 |

〃 |

2台 |

30分 |

| 山田市立図書館 |

〃 |

8台 |

60分 |

| 篠栗町立図書館 |

〃 |

2台 |

30分 |

| 志免町立町民図書館 |

〃 |

1台 |

30分 |

| 久山町民図書館 |

〃 |

2台 |

30分 |

| 粕屋町立図書館 |

〃 |

2台 |

60分 |

| 水巻町図書館 |

〃 |

3台 |

30分 |

| 朝倉町図書館 |

〃 |

1台 |

30分 |

| 瀬高町立図書館 |

〃 |

1台 |

30分 |

| 豊津町立図書館 |

〃 |

2台 |

30分 |

| 飯塚市立図書館 |

使用無料・印刷10円/枚 |

2台 |

30分 |

| 三輪町図書館 |

100円/30分・印刷10円/枚 |

2台 |

30分 |

|

2 14年度中に設置予定 4館

柳川市立図書館 大川市立図書館 遠賀町立図書館 小郡市立図書館

3 総合(複)合施設内に設置 2館

嘉穂町立図書館 新吉富村立図書館

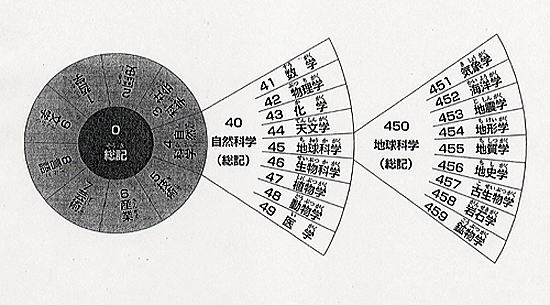

NDCは、先ずあらゆる図書のテーマを9区分し、その分類記 号に1から9まで

の数字をもって符号とします。

そして、9個のいずれにも分類できない図書には0を与え、「総 記」としてトップ

に位置づけます。

この10個の第一区分を「類」と呼びます。

次に、一つ一つの「類」を、また9個に区分し、その一つ一つを 「綱」と呼びます。

*次項「綱目表」参照

このように、類から綱、綱から目へ、更に必要とするまで9区 分を繰り返しなが

ら、粗から精へと順次細分していく分類の仕組みをNDCはとっています。

NDC展開例

参考:「日本十進分類法 新訂8版」

綱 目 表(2次区分表)

000 総 記

010 図 書 館

020 図書.書誌学

030 百科事典

040 一般論文・講演集

050 逐次刊行物.年鑑

060 学会.団体.研究調査機関

070 ジャーナリズム.新聞

080 叢書.全集

090

100 哲 学

110 哲学各論

120 東洋思想

130 西洋哲学

140 心 理 学

150 倫理学

160 宗 教

170 神 道

180 仏 教

190 キリスト教

200 歴 史

210 日本史

220 アジア史.東洋史

230 ヨーロッパ史.西洋史

240 アフリカ史

250 北アメリカ史

260 南アメリカ史

270 オセアニア史

280 伝 記

290 地理.地誌.紀行

300 社会科学

310 政 治

320 法 律

330 経 済

340 財 政

350 統 計

360 社 会

370 教 育

380 風俗習慣.民俗学

390 国防.軍事

400 自 然 科 学

410 数 学

420 物 理 学

430 科 学

440 天文学.宇宙科学

450 地球科学.地学.地質学

460 生物化学.一般生物学

470 植 物 学

480 動 物 学

490 医学.薬学 |

|

500 技術.工学.工業

510 建設工学.土木工学

520 建 築 学

530 機械工学.原子力工学

540 電気工学.電子工学

550 海洋工学.船舶工学.兵器

560 金属工学.鉱山工学

570 化学工業

580 製造工学

590 家政学.生活科学

600 産 業

610 農 業

620 園芸.造園

630 蚕 糸 業

640 畜産業.獣医学

650 林 業

660 水 産 業

670 商 業

680 運輸.交通

690 通信事業

700 芸 術

710 彫 刻

720 絵画.書道

730 版 画

740 写真.印刷

750 工 芸

760 音楽.舞踏

770 演劇.映画

780 スポーツ.体育

790 諸芸.娯楽

800 言 語

810 日 本 語

820 中国語.東洋の諸言語

830 英 語

840 ドイツ語

850 フランス語

860 スペイン語

870 イタリア語

880 ロシア語

890 その他の諸言語

900 文 学

910 日本文学

920 中国文学.東洋文学

930 英米文学

940 ドイツ文学

950 フランス文学

960 スペイン文学

970 イタリア文学

980 ロシア文学

990 その他の諸文学 |

|

参考:「日本十進分類法 新訂8版」

【様式例】

「 調べ学習・総合的な学習の時間」利用申込用紙

1 学 校 名

℡ Fax

2 利用希望日時 年 月 日( ) 時~ 時

3 担当責任者

4 引率責任者

5 利用学年・組

6 人 数 人

7 貸出希望冊数 冊

8 調べたい事柄

上記のとおり申込みますので、宜しくお取り計らい願います。

図書館長 様

年 月 日

所属長 印

|

注 図書館により様式が定められている場合がありますので各々にご確認下さい。

|

福 岡 県

「調べ学習・総合的な学習に時間」に役立つ図書館

~利用マニュアル~

平成15年(2003年)3月31日発行

編集・発行 福岡県立図書館

福岡県公共図書館等協議会

福岡県学校図書館協議会

〒812-8651 福岡市東区箱崎1-41-12

福岡県立図書館企画協力課

Tel 092-641-1123(代表) 641-1239(直通)

Fax 092-641-1127

Eメール kentosho@fsg.pref.fukuoka.jp

|

|